第168回天皇賞(秋)──競走馬の完成形 ディープインパクトとイクイノックス

競走馬の完成形を見た。現地にいたが、1.55.5という数字を確認したときの衝撃は忘れないだろう。レース内容の「濃さ」はレース直後に理解したものの、時計を見た瞬間は「怖い」という感情が先に湧き上がった。

数十分後、57.7-57.5というラップを知り、「怖さ」の正体を解釈できた。ジャックドールがつくった57.7のペースをガイアフォースが離れず追走し、そう離れない3番手を追走した馬が57.5で上がる。ややわかりにくいかもしれないが、シルポートが56.5で逃げた天皇賞秋で3番手を追走したエイシンフラッシュがそのまま押し切ってしまうイメージだ。

ディープインパクトとイクイノックス

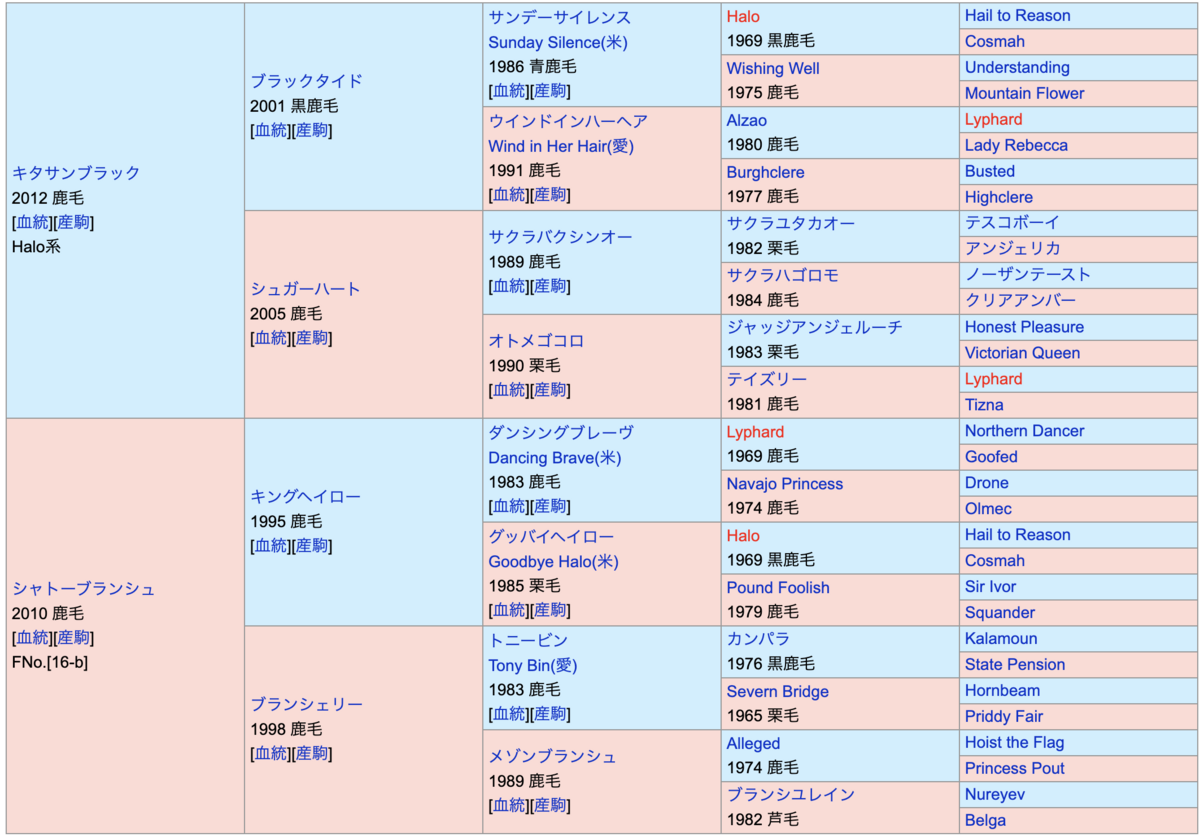

イクイノックスの母母ブランシェリーはトニービン×2代父NureyevでHyperion血脈の塊だ。そしてブラックタイド→キタサンブラックと継続したPretty Pollyもブランシェリーの3代母父Le Fabuleuxが内包し、イクイノックスはブラックタイドから3代続けてPretty Pollyをクロスしている(Lyphardも3代継続クロス)。

だが、イクイノックスはこうした英国スタミナ血脈が豊富でありながら、筋肉はディープインパクトのように品があり、柔らかい。これは母父にキングヘイローが入ったことによるHaloとSir Ivorのクロスの影響だ。なにせ、この両者はディープインパクトの柔らかさの源泉なのだから。これら全ての血統的因子が絶妙に発現した結果、私たちは“ディープのように切れてキタサンブラックのように持続する”名馬を目撃している。

ディープインパクトが天皇賞(春)の「4角先頭ひと捲り」でその評価をより高めたのはなぜか──ディープインパクトの本質が「切れ」「瞬発力」ではなく、ウインドインハーヘアの心肺機能にあることを証明したからだ。そしてイクイノックスの本質もまた、22年天皇賞(秋)の「32.7」ではなく、23年の「57.7-57.5」──その源泉はウインドインハーヘアなのだ。

その心肺機能の高さを血統的に突き詰めれば、かつて追い込んで好走を繰り返したハーツクライやジャスタウェイの前受けしてからの豹変ぶりや、キタサンブラックやダイワスカーレットの「抜かせない粘り」と同根である。しかし、ハーツクライやジャスタウェイが追い込んでタイトルを取れなかったことを思えば、ディープインパクトやイクイノックスは上がり勝負「でも」G1を勝ち切ってしまうことが「最強」のゆえんなのかもしれない。加えて両馬は有馬記念でのコーナリングも美しかった。そして思い返せばオルフェーヴルもそんな馬だった。俗な表現になるが、21世紀のいわゆる「最強馬論争」に名を挙げるならこの3頭か。

──以下は馬券的側面からの雑感です

週中はジャスティンパレスのNureyev的ナタ斬れに期待していた。明らかにコーナリングが苦手だが、阪神内回りの菊花賞も好走、有馬記念は外差しバイアスながら最内追走ながら地力を見せ、宝塚でも崩れなかった。だからコーナー加速が求められない府中なら末脚の破壊力は増すという見立てだった。だが、直前になってガイアフォースの複勝に変更した。8Rの本栖湖特別で2400m=2.22.8という好時計が出て、マイルの一線級で差のない競馬をしてきた同馬に魅力を感じたからだ。

と同時に、脳裏に浮かんだのは3歳のアーモンドアイが2.20.6という驚異的なレコードで制した18年のジャパンカップだ。

本来、ハイペースならジャスティンパレスのナタ斬れが炸裂するはずだが、2000mであまりにも時計が速すぎると(2000m以上を使われ続けたことも相まって)スピードの絶対値や追走力で劣るのではないか──。18年のジャパンカップでは、安田記念にも出走し2000mベストに思えるスワーヴリチャードが、より長い距離に適性を持つシュヴァルグランに先着した。スピード決着になったため、本来は持続力やスタミナが求められるはずの2400mのハイペースでも、スピードがスタミナに優ったのだ。

今回の天皇賞もこの発想で、スタミナ(ジャスティンパレス)よりもスピード(ガイアフォース)を上位にとった。ただスローペースの上がり勝負になれば(≒時計勝負にならなければ)クロノジェネシスやフィエールマンが追い込んできたように、長めの距離に適性を持つジャスティンパレスの差し込みもあり得ると考えていた。

結果的にジャスティンパレスがこの時計に対応してナタの斬れ味を発揮し、ガイアフォースはジャックドールのペースに付き合う形となり5着に敗れた。ジャスティンパレスは斬れの質がジャングルポケットと同質(Nurevey)で東京2400mも楽しみだが、相手がイクイノックスとリバティアイランドだ。ガイアフォースはよく走ったと思うだけに、ドウデュースあたりの位置取りで流れに乗った世界線を見たかった。

第84回菊花賞──ソールオリエンスとタスティエーラの本質

ブラックタイド×サクラバクシンオーのキタサンブラックがウインドインハーヘアの英血スタミナが前面に発現していたように、字面だけで血統を語ると稚拙になりかねない。父長距離馬×母(父)長距離馬だからといって長距離馬が生まれるとは限らないし、サクラバクシンオー産駒の中山大障害勝ち馬もいる。父スターリングローズのアスカクリチャンが2500mのアルゼンチン共和国杯を、父バトルプランのブレスジャーニーが芝のサウジアラビアRCや東スポ杯2歳Sを制したのは、母が内包する仏血が発現していたからにほかならない。つまるところ「血統表の何が発現しているか」を考察するのが肝要なのだ。

全身運動で

ソールオリエンスはキタサンブラック×Motivator(英ダービー馬=代表産駒にTreve、母父としてタイトルホルダーを輩出)という字面だが、母系に多く内包するFair Trialの影響かとてもステイヤーとはいえない爆発力を持ち、大きなアクションで──岡田繁幸総帥的に言えば全身運動で差してくる。だからこそ、距離延長はプラスではないだろう。リアルスティールの菊花賞のように内枠を活かして差し込めればアタマの可能性も考えられたが、この枠では厳しいと見る。京都外回りがやや外差し優勢なのは幸運だが、終始外を回って差し切れるほど抜けた存在ではない。

ダービーで強い競馬をしたのは

一方、タスティエーラはフレンチデピュティ×ノーザンテースト×クラフティワイフのマイラー血統である母母フォルテピアノ(ダ1200〜1400mで3勝)が、この馬の理解を妨げてきた。フォルテピアノのパワーがダービーを制する早熟性をもたらしたのは言うまでもないが、そのダービーをどう評価するかが問題だ。

「スローペースの4番手でベストポジションだった」という点を強調すれば「展開が向いての勝利」と言える。多くの人が「1番強い競馬をしたのはソールオリエンスだ」「外を回って差してきたハーツコンチェルトだ」と回顧するのもうなずける。だがタスティエーラはソールオリエンスと違い、中長距離の道悪で強さを誇ったサトノクラウンの因子が発現したであろう燃費の良いトボトボ走りで、時計が掛かった中山の弥生賞や皐月賞でパフォーマンスを上げた馬だ。とすれば「本来得意ではない瞬発力勝負で勝ち切った」と評価できないか。思い返せばダービーと同質の共同通信杯でも、完璧なレース運びをしながら切れ負けしていた。

折り合いに難がなく競馬上手で内枠確保、ソラを使うので併せ馬で差し込みたいが、戴冠に最も近い存在と考える。ダービーからの直行での2冠も、現代競馬の象徴のような気がする。

ダノンザタイガー 〜 母のCharedi≒Ta Wee

2023クラシック世代で特に注目・期待しているのがダノンザタイガーで、彼はコントレイルやイクイノックスを想起させる独特の柔らかさを持つ馬で、しなやかなストライドには美しさすら覚えます。

ハーツクライ産駒のデビュー時、ワンアンドオンリーやヌーヴォレコルトの活躍で“母がスプリンダーであること”が注目されました。それは”母からパワーを補うことで晩成・中長距離血統のハーツクライ産駒が3歳春に完成する”という意味でした。

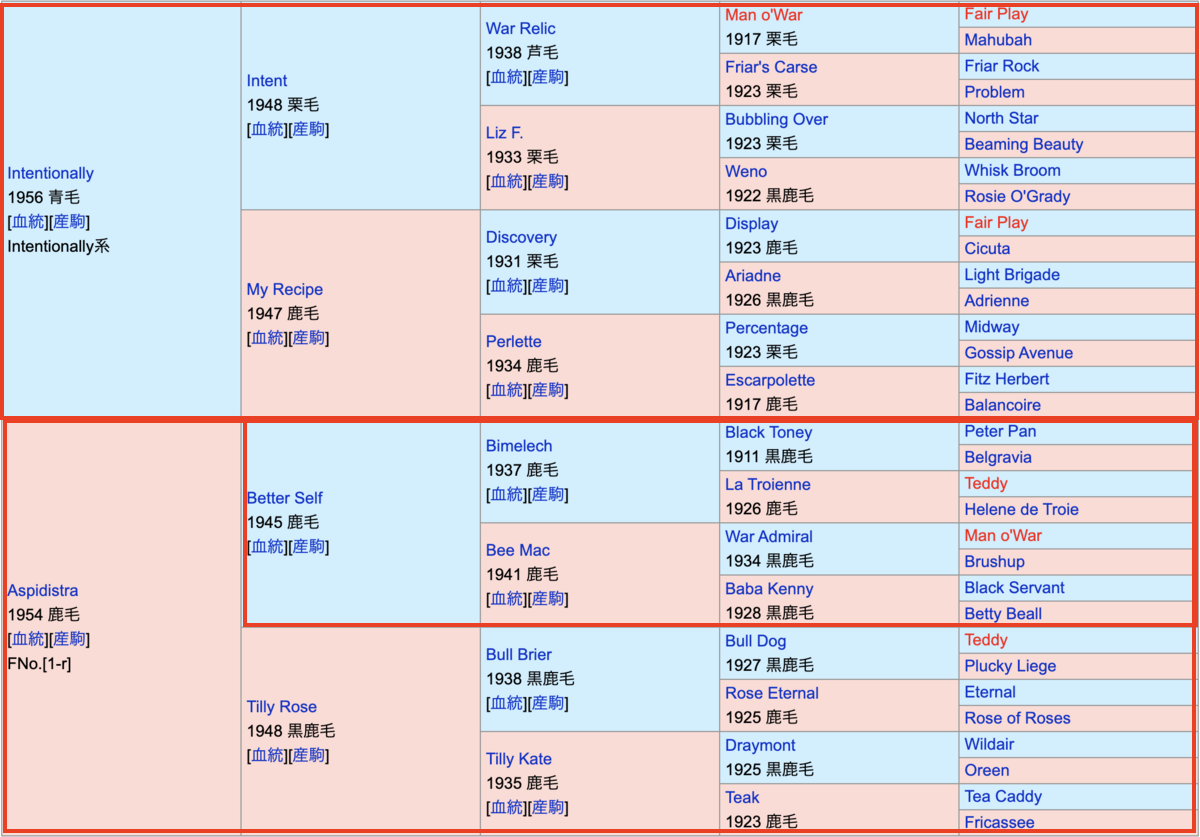

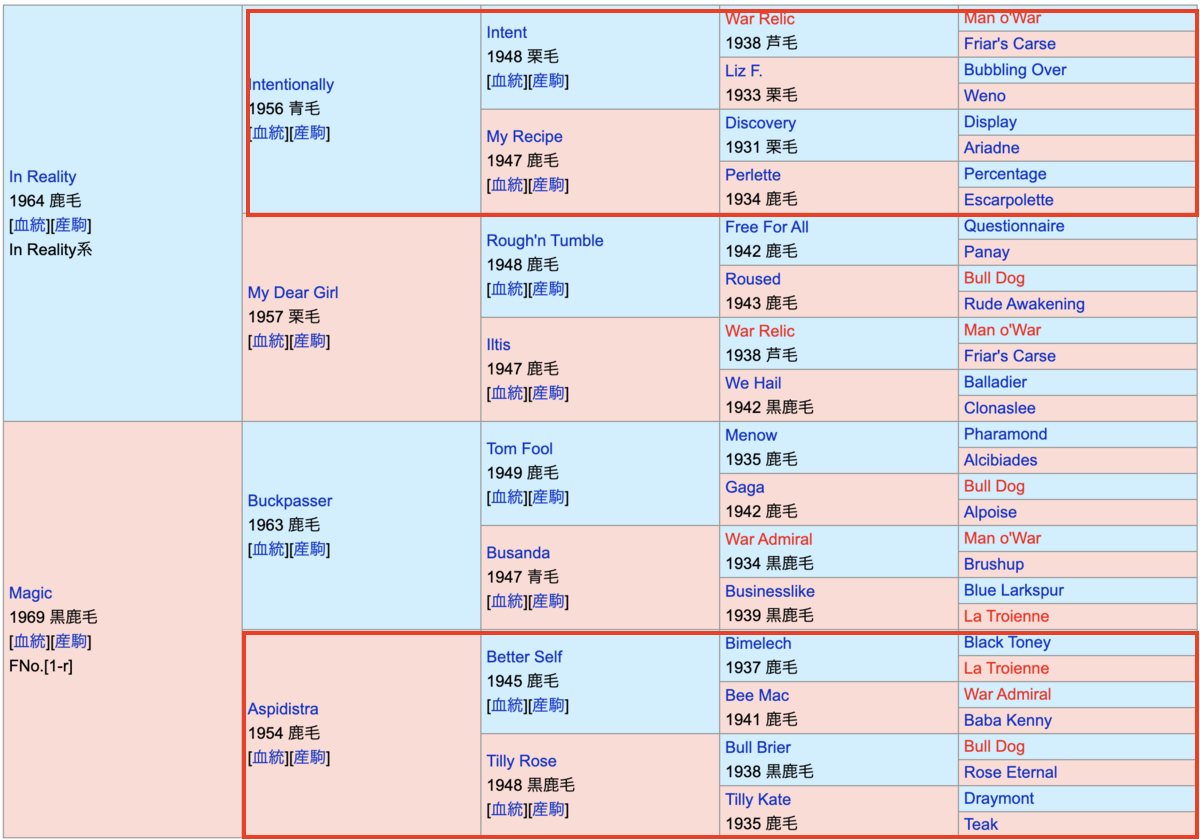

“母からパワーを補う”という点でいえば、ハーツクライの母アイリッシュダンスが持つBusanda(名種牡馬Buckpasserの母)が内包するLa Troienneを増幅しているか否かが大きなポイントです(Busandaの母父はWar Adomiralなので、その父Man`o Warの増幅も有効)。

そして同じくアイリッシュダンスが内包するトニービンの主要な血、NasrullahとHyperionを増幅できればなお良いのです(Sadler's Wells≒NureyevやBlissing Groomなど)。

さて話をダノンザタイガーに戻しましょう。

母は6Fの米G1デルマーデビュータントSを勝ったスプリンター・シーズアタイガー。

母母父Cahill Roadは底力&パワーに秀でた名種牡馬Unbridledの全兄で、BuckpasserとMan'o War4×4のIn Realityを持ち、Busandaの血を増幅しています。

さらに3代母父がGreat Above。Gread Aboveは母Ta WeeがCahill Roadの母母CharediとIntenitionallyやAspidistraが共通でニアリークロスの関係にあり、ニアリークロスはMan'o WarやLa Troiennne血脈が共通ですから、Busandaと強く、強く、脈絡します。

──追記

緩さが残るから(?)3歳秋緒戦は芝2400mを使われましたが、スワーヴリチャードと同じように2000mくらいがベストなのではと見ています。

22/12/24~25 雑感

のライオンRH所有のキズナ産駒、プッシュオンが勝利。ヤマカツエースやアシャカトブの日高・岡田牧場の生産。

キズナはフィリーサイアーなので性別と、Storm Cat(≒Alzao)増幅を見ている。本馬の場合はAlzao4×4に加え、Nijinsky内包でStorm Bird≒Nijinsky4×4が成立しているのもStorm Cat増幅に一役買っている。母父Monsunや母のSurumu3×4のスタミナもスピード優勢のキズナにとっては底力としてプラスに作用しそう。

マキシはラキシス初の牡駒、さらに父エピファネイアということで期待していたが、やはり母同様に3歳秋以降なのだろうナ。マジックストームはStorm Cat×FappianoでStorm Catの母母Crimson Saintの持つEight ThirtyがFappianoの母父D r.Fagerの持つWar Admiralと脈絡するのがイイですね。

サトノダイヤモンド産駒はいわゆる脚が遅めの馬が多いので、母からパワーを補いたい。同日中山2Rの未勝利戦を圧勝したスズハロームもそうですよね、母がローレルゲレイロの代表産駒アイライン。というわけで、ピーシャはビッグアーサーやセキフウを産んだ自己主張の強いシヤボナ(Nureyev≒Sadler`s Wells3×2)がプラスに働くのでは。

ハーツクライ産駒のセピアスはオークスに出走していても驚かない配合。Mill ReefとSadler`s Wellsでトニービンのナスペリオン(NasrullahとHypeiron)を、MiswakiでBupersのLa Troienne〜Busandaを補強しています。母父Invicible Spiritの母Rafhaが英国スタミナ血脈であることも好感です。1400デビューはDazig的パワーが発現しているからでしょうか。

と、久しぶりに書きましたが、書き続ける気力はないかもしれません...

イクイノックス強かったですね。あの独特の柔らかさはSir Ivorの因子(ニアリーのHalo≒Droneが刺激)なのでしょう。

【逆説】日本競馬はスローペースのヨーイドン──“つまらない”でいいのだ

クロノジェネシスはすごいレースをした。日本調教馬がパリロンシャンの不良馬場で先行して、あれだけの粘りをみせたことに感慨を覚えた。名馬Nashwanから受け継いだ心肺機能、ありったけのスタミナを振り絞ったクロノジェネシスに賞賛を送りたい。

一部の血統好きからは、母クロノロジストだから──つまりクロフネ×サンデーサイレンス×ラスティックベルだから欧州(しかも道悪)の2400mは厳しいという意見もみられた。しかし、それは正しいようで正しくない。

たとえば、キタサンブラックはウインドインハーヘアの重厚なスタミナと粘着力・持続力が完全に遺伝し、発現していた。明らかに短距離馬ではなかった。いくら母系の短距離色が強くでも、超一流の英血“ウインドインハーヘアの発現”だけで中長距離馬だったのだ。

また、こんな声も聞かれる。

高速馬場で、スローで、前有利で、瞬発力がある馬が有利で──こんな競馬をしていたら、日本調教馬はいつになっても凱旋門賞を勝てない。

しかし血統的、大局的見地に立てば、日本競馬はそれでいいのだ。海外の一流馬が来日しないジャパンカップで、内輪だけで盛り上がっていていいのだ。ガラパゴスでいいのだ。

なぜか──各国の競馬史を鑑みればいい。

英国血統がなぜ一流で、スタミナに優れているのか。それは「そういう」レース形態だからだ。

米国もそうだ。ゲートが開いてから「ダートをスピードで押し切る」という競馬をレース形態を確立させた。すると、おのずと「そういう」競馬で勝てない血統は淘汰され、スピードとパワーに特化した血が「一流」となった。そうしてスタミナ一辺倒だった英血と融合し、英米で名馬が生まれた。

なぜ、いまドイツ血統が世界の注目を浴びているのか。ドイツ血統は本年(2021年)の凱旋門賞を制したトルカータータッソのように道悪・スタミナ勝負に強い。その一方で、95年のJCを制したランドにしても、日本で母系に入っても、スピード勝負にさえ強さを見せる。この二面性が育まれたのは、それはドイツ「だけで」その血統が脈々と受け継がれてきたからだ。

そう、「ガラパゴス」だからこそ血は淘汰され、一流になる。

だから日本競馬も、高速馬場で、スローペースで、インの3番手からサッと一瞬の脚が求められるレース形態を突き詰めていいのだ。そうして淘汰され、生き残るディープインパクト的(Halo≒Sir Ivor的)な血が一流となる──かつて英国スタミナ血統と見事に敷衍(ふえん)した米血のように。

もちろん、ステイヤーズSやダイヤモンドSを勝つ“脚の遅い”馬が種牡馬になる道は残しておいたほうがいい。しかし、そのような血統が活躍する必要は必ずしもないのだ。

先述した米英・独だけでなく、たとえばペルーサやサトノダイヤモンドで脚光をあびたアルゼンチンのように、淘汰された血が「一流」であることに変わりはないから、日本で淘汰された血もスノーフォールのように現地で順応できる。

日本競馬はスローのヨーイドンでOK、前残り、内枠有利でOKなのだ。